RWM 13: Majestät brauchen Sonne – das Achilleion auf Korfu

Daß Majestät, also Kaiser Wilhelm II. Sonne brauche, war ein geflügeltes Wort. Wilhelm II. reiste oft. Kontinuierlich besuchte er die griechische Insel Korfu. Seine Sommerresidenz, das Achilleion, ist noch heute zu besichtigen.

Von Dr. Elmar Heinz

Es mag einer jener Frühlingstage mit makellos blauem Himmel gewesen sein, der 3. April 1914. An diesem Tag unterzeichnete Kaiser Wilhelm II. in seiner Villa Achilleion auf Korfu unter anderem ein Dokument, das den Kadetten Rolf Gerdes zum Fähnrich seiner Marine beförderte.

Weiterlesen: RWM 13: Majestät brauchen Sonne – das Achilleion auf Korfu

RWM 13: In Tirpitz‘ Schatten – Vizeadmiral Gerhard Gerdes

Vizeadmiral Gerdes war im Reichsmarineamt für Artilleriefragen zuständig. Als direkter Mitarbeiter von Staatssekretär Alfred von Tirpitz trug er damit direkte Verantwortung dafür, daß die zahlenmäßig unterlegene kaiserliche Marine mit besserer Bewaffnung 1916 am Skagerrak den Briten einen Achtungserfolg abrang. Lesen Sie erstmals, was Gerdes seiner Familienchronik anvertraute.

Von Dr. Elmar Heinz und Alexander von Renz

„Eh der Tag erwacht und der Morgen graut hat der Kaiser schon an der Flotte gebaut“ – mit diesem Reim spottete der Simplizissimus über die deutsche Rüstung zur See. Wilhelm II. war in seiner familiären Anbindung an das englische Herrscherhaus fast zwangsläufig auch von der englischen Marine fasziniert. Doch über diese gefühlsmäßige Bindung hinaus gab es wesentliche Gründe für den Aufbau einer einsatzfähigen deutschen Hochseeflotte. Die Sicherung des Reiches stand hier im Vordergrund.

Weiterlesen: RWM 13: In Tirpitz‘ Schatten – Vizeadmiral Gerhard Gerdes

RWM 13: Mahan - Vordenker des Schlachtschiffbaus

Die Theorien des Amerikaners Alfred Thayer Mahan (1840-1914) von der weltgeschichtlichen Rolle der Seemacht begeisterten zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine ganze Generation von Marineoffizieren. Sie lieferten die willkommene Begründung für den kostspieligen Bau großer Schlachtschiffgeschwader. Die beiden Weltkriege und der spektakuläre Untergang der meisten der gigantischen Riesen durch Torpedos, U-Boote und Trägerflugzeuge offenbarten dann die gefährliche Einseitigkeit seiner Lehren.

Von Dr. Klaus-Jürgen Bremm

Euphorisch schrieb Kaiser Wilhelm II. im Mai 1894 an den amerikanischen Journalisten und Abenteurer Poultney Bigelow, einen Freund aus gemeinsamen Potsdamer Schultagen, er verschlinge gerade Captain Mahans Buch (über die Bedeutung der Seemacht in der Geschichte) und versuche es sogar auswendig zu lernen. Es sei ein erstklassiges Werk und befände sich inzwischen an Bord aller seiner Schiffe, wo es von seinen Kommandanten und Seeoffizieren ständig zitiert werde. Daß der überspannte und leicht zu begeisternde Monarch so sehr den maritimen Ideen ausgerechnet eines Amerikaners huldigte, war kein Zufall. Nur zu gut schienen dessen vieldiskutierte Kernthesen, daß Weltherrschaft allein durch Seemacht errungen werden könne und dazu der Bau einer großen Schlachtflotte erforderlich sei, zu den kaiserlichen Ambitionen auf eine neue Weltpolitik zu passen.

Weiterlesen: RWM 13: Mahan - Vordenker des Schlachtschiffbaus

1796: Bild des ersten militärischen Luftfahrzeugs wieder aufgetaucht

Dr. Walter Kalina und Checo Sterneck präsentieren im HGM das Bild.

Die Ursprünge der militärischen Luftfahrt liegen nicht im 20., sondern im 18. Jahrhundert. Im Ersten Koalitionskrieg (1792-1797) nutzten die Franzosen am Rhein Ballons. Die älteste Darstellung des „Ballons von Würzburg“ aus dem Jahre 1796 ist nach 44 Jahren wieder ins Heeresgeschichtliche Museum in Wien zurückgekehrt.

Die Schlacht von Würzburg fand vom 1. bis zum 3. September 1796 statt. Sie endete mit der Niederlage des französischen Generals Jean-Baptiste Jourdan gegen Erzherzog Karl von Österreich. Die Franzosen verwendeten während der Schlacht ein modernes Kriegsmittel, einen Kriegs-/Beobachtungsballon, den l’Intrepide („Der Furchtlose“). Die Österreicher erbeuteten ihn im Verlauf der Schlacht.

Weiterlesen: 1796: Bild des ersten militärischen Luftfahrzeugs wieder aufgetaucht

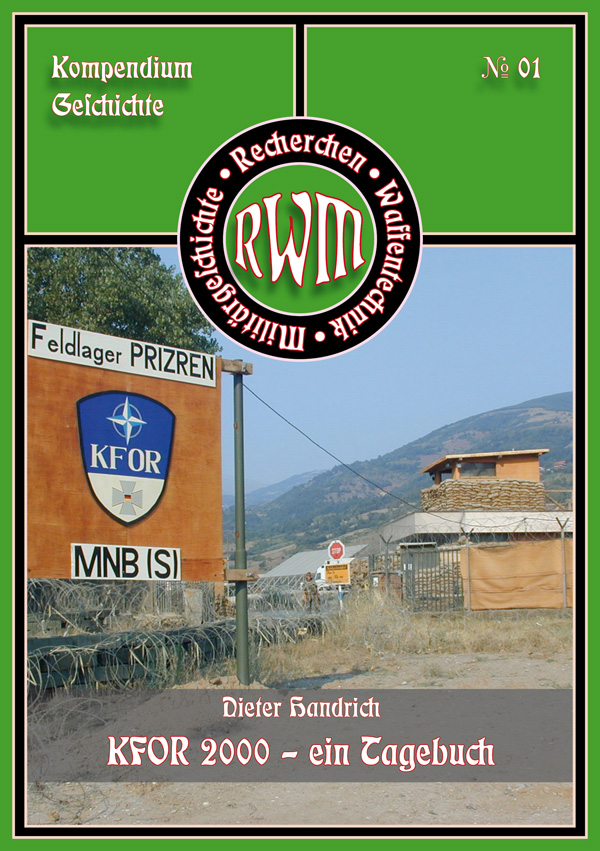

Neu im RWM-Kiosk: Dieter Handrichs Kosovo-Tagebuch

Dieter Handrich beschreibt detailliert und eindringlich seinen KFOR-Einsatz im zweiten Halbjahr 2000.

Als Hauptmann im deutschen Kontingent bereist er die Ortschaften im deutschen Einsatzgebiet im Kosovo. Dabei lernt er nicht nur die Schwierigkeiten kennen, mit denen die Menschen in diesem Land unmittelbar nach dem Krieg zu kämpfen haben. Handrich gewinnt einen klaren Überblick über die Eigenheiten und Befindlichkeiten der einzelnen ethnischen und religiösen Gruppen. Er schildert in diesem Tagebuch nicht nur das Neben- und das Gegeneinander dieser Gruppen, sondern zeigt auch einen klaren Blick für das Menschliche, für Herzlichkeit und Tragik.

Dieter Handrich (Jahrgang 1948) trat 1967 in die Bundesluftwaffe ein und war bis zum Ende seiner Dienstzeit im Flugsicherungskontrolldienst tätig. 1973 wurde er zum Leutnant befördert. Er diente kurz in der Bereichskontrolle Süd (Frankfurt/Main), dann im Jagdgeschwader 74 „Mölders„ (Neuburg) und nach 1990 im Jagdgeschwader 73 „Steinhoff„ (Laage). Handrich war bis 2002 aktiv. Ihm wurde das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold verliehen. Im Jahr 1993 erhielt er vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (Koblenz) bei der ersten Verleihung den renommierten Werner-Hahlweg-Preis für Militärgeschichte und Wehrwissenschaften.

Handrich, Dieter: KFOR 2000 – ein Tagebuch. Eltville 2013. 540 Seiten, rund 100 Farbbilder, Kleberücken. Format: A5. Preis: 28,90 Euro

Klicken Sie einfach auf den Buchtitel, um in den RWM-Kiosk zu gelangen.

Im RWM-Kiosk: Neues Buch über die k.u.k. Armee im Ersten Weltkrieg

Ortner, M. Christian & Hinterstoisser, Hermann:

Die k.u.k. Armee im Ersten Weltkrieg. Uniformierung und Ausrüstung – von 1914 bis 1918

Zwei Farbbildbände im Hartkarton-Schuber, 864 Seiten, mehr als 2500 Farbfotos und zeitgenössische SW-Fotos, Leinen gebunden mit Schutzumschlag. Format: 29,5 x 26 cm. Preis: 129,90 €

Das vorliegende zweibändige Werk gibt auf 864 Seiten, illustriert mit mehr als 2500 Farbfotos und zeitgenössischen Schwarz-Weiß-Fotos einen noch nie dagewesenen, detailreichen Überblick über die Uniformierung und persönliche Ausrüstung der Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee im Ersten Weltkrieg.

Klicken Sie einfach auf den Buchtitel, um zur ausführlichen Beschreibung des Buchinhalts in den RWM-Kiosk zu gelangen.

Buch: Groß - Geschichte des operativen Denkens im deutschen Heer

Groß, Gerhard P.: Mythos und Wirklichkeit. Geschichte des operativen Denkens im deutschen Heer von Moltke d. Ä bis Heusinger. Paderborn, München 2013

Groß, Gerhard P.: Mythos und Wirklichkeit. Geschichte des operativen Denkens im deutschen Heer von Moltke d. Ä bis Heusinger. Paderborn, München 2013

ISBN 978 3506 775 542, 361 Seiten, 39,90 €

Notorisch zu kurz gedacht. Gerhard Groß rekonstruiert in seiner Studie Möglichkeiten und Grenzen einer militärischen Handlungsmaxime im Bismarckreich

Was steckte tatsächlich hinter dem Mythos des operativen Denkens im Preußisch-deutschen Generalstab? Der Potsdamer Historiker Gerhard P. Groß hat nun in einer breit angelegten und gut gegliederten Studie den ambitionierten Versuch unternommen, Genese , Eckpunkte und Defizite dieser prägenden Schule während der Zeit des Bismarckreiches (1871-1945) zu rekonstruieren und schließlich auch die Ursachen ihres katastrophalen Scheiterns in zwei Weltkriegen offenzulegen. Ganz neu ist sein Ansatz allerdings nicht. Schon vor fast 50 Jahren hatte der deutsch-israelische Militärhistoriker Jehuda Wallach die hochgradige Einseitigkeit des militärischen Denkens in Preußen-Deutschland als „Dogma der Vernichtungsschlacht“ in seiner gleichnamigen Studie bezeichnet.

Weiterlesen: Buch: Groß - Geschichte des operativen Denkens im deutschen Heer

Neu im RWM-Kiosk: Orden und Ehrenzeichen. Preußen und Sachsen

Orden und Ehrenzeichen. Preußen und Sachsen

82 Seiten, Schönau 2012. ISBN 978-3-00-036962-9, Preis: 24,00 €

Das Buch ist ein getreuer Neudruck der Ausgabe von 1915. Es zeigt auf farbigen Tafeln die Orden und Ehrenzeichen Preußens und Sachsens, wie sie unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg getragen wurden.

Abgebildet sind jeweils alle Stufen mit Trageweisen und, sofern vergeben, Spangen. Das Buch ermöglicht das schnelle und einfache Identifizieren der abgebildeten Dekorationen.

Klicken Sie einfach auf den Buchtitel, um in den RWM-Kiosk zu gelangen.

Buch: Clark - Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog

Clark, Christopher: Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. München 2013

Clark, Christopher: Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. München 2013

ISBN 978 3 421 04359 7, 895 Seiten, 39,95 €

Eine abgehobene Kaste führungsloser Egomanen. Christopher Clark beschreibt eindrucksvoll den Marsch der europäischen Bündnissysteme in die große Katastrophe, bei dem Frankreich eine überraschend aktive Rolle spielte.

Nach heutigen Maßstäben wäre der langjährige Leiter der britischen Außenpolitik, Sir Edward Grey, kaum eine geeignete Persönlichkeit für sein hohes Amt. Der oberste Außenpolitiker des Imperiums wußte wenig über die Welt außerhalb Großbritanniens, hatte niemals großes Interesse an Reisen gezeigt, sprach wie übrigens auch der langjährige britische Botschafter in Paris, Sir Francis Berti, keine einzige Fremdsprache und fühlte sich in Gesellschaft von Ausländern grundsätzlich unwohl.

Gleichwohl ist dem australischen Historiker Christopher Clark zuzustimmen, wenn er den passionierten Naturliebhaber Grey, der zum Leidwesen seiner Untergeben seine Fluchten aufs Land maßlos übertrieb, den einflußreichsten und zugleich rätselhaftesten Politiker der Vorkriegszeit nennt.

In seiner nun auch in deutscher Sprache vorliegenden Monographie über Vorgeschichte und Ausbruch des Ersten Weltkrieges erscheint Grey als eine archetypische Figur in einem gewaltigen Netzwerk von Diplomaten, Politikern und gekrönten Häuptern, die alle ihre eigenen, höchst ambitionierten Vorstellungen vom Gang der europäischen Politik besaßen und sie auch durchzusetzen versuchten. Es war eine abgehobene Kaste, die von sich selbst zutiefst überzeugt war und abgeschottet von der Mehrheit der Bevölkerungen die internationale Politik, trotz ihrer objektiv sichtbaren tödlichen Risiken, als einen frivolen Zeitvertreib betrieb. Diese „Schlafwandler“, wie Clark sie zum Schluß nennt, empfanden keinerlei Unbehagen, wenn sie wie etwa Edward Grey, ihren Alliierten geheime Zusagen machten, die sie im Kabinett jedoch bestritten oder falsch darstellten.

Weiterlesen: Buch: Clark - Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog

Bundeskunsthalle: 1914 - die Avantgarde zieht in den Krieg

Die Bundeskunsthalle in Bonn zeigt vom 8. November 2013 bis zum 23. Februar 2014 eine Ausstellung über die Wirkung des Ersten Weltkrieges auf die künstlerische Avantgarde.

Die Bundeskunsthalle in Bonn zeigt vom 8. November 2013 bis zum 23. Februar 2014 eine Ausstellung über die Wirkung des Ersten Weltkrieges auf die künstlerische Avantgarde.

Auch die Künstler zogen in den Ersten Weltkrieg. Die Ereignisse hinterließen in ihren Werken deutliche Spuren. Während vor dem Krieg die europäischen Avantgarden einen engen Austausch untereinander pflegten, zerstörte der Krieg dieses fruchtbare Zusammenspiel auf brutale Weise. Bei Kriegsende waren die Weichen für die richtungsweisenden Strömungen des 20. Jahrhunderts gestellt. Die Ausstellung präsentiert das künstlerische Schaffen dieser Zeit anhand von ca. 300 Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen von Beckmann, Dix, Kandinsky, Kirchner, Klee, Macke, Malewitsch, Marc, Picasso und 50 weiteren Künstlern.

Die Ausstellung untersucht das Schicksal der modernen Kunst in ihrem Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg. Schon vor 1914 kamen in Deutschland und Österreich bedrückende Endzeitgedanken auf, andererseits finden sich vielfach Kampfmotive. Zahlreiche Künstler gingen zunächst mit Begeisterung in den Krieg – aus durchaus unterschiedlichen Gründen. Das eigentliche, das tragische Ereignis für die Moderne war der Zusammenbruch des internationalen Zusammenwirkens der Künstler: Viele von ihnen zogen aus dem Atelier ins Feld, manche von ihnen fielen. Während einige Künstler die avantgardistische Formensprache bei der militärischen Camouflage einsetzten, fertigten andere patriotisch-volkstümliche Bilderbögen.

Durch die völlig neuen, existenziellen Erfahrungen des Leidens und der Zerstörung fanden zahlreiche Maler und Zeichner noch in diesen Kriegsjahren zu bewegenden neuen Themen und bildnerischen Verfahren. Schon während der Krieg wütete, versammelten sich in der neutralen Schweiz emigrierte Kriegsgegner und gründeten 1916 Dada als internationale Protestbewegung, spätere Surrealisten forderten einen „esprit nouveau“ als Inbegriff der von allem Alten sich befreienden Kultur, wieder andere Künstler näherten sich der vollständigen Abstraktion. Bei Kriegsende waren die Weichen für die richtungsweisenden Strömungen des 20. Jahrhunderts gestellt.

Die facettenreiche Ausstellung präsentiert diese dramatische Zeit anhand von über 300 herausragenden Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen sowie dokumentarischen Fotografien von 60 der wichtigsten Künstler aus ganz Europa.